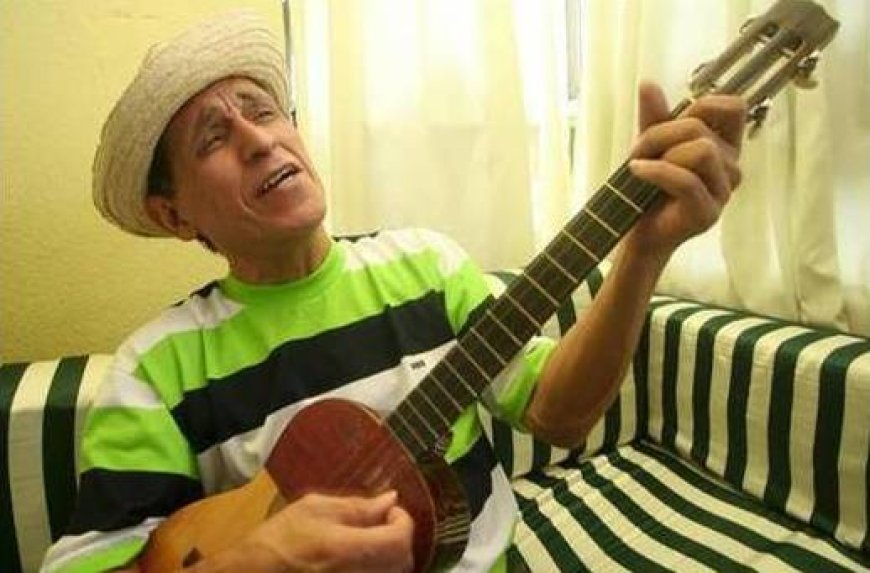

Gualberto Ibarreto: “No nos parecemos a nadie, pero nos parecemos al mundo”

El cuatro es su fusil, la guitarra su mapa, la mandolina su nostalgia. Pero su voz es otra cosa: un relicario del alma nacional. Gualberto canta como si no existiera mañana, como si todo dependiera de ese último sostenido que se escapa como un suspiro que no quiere morir.

Semblanza

“Si vas a emprender viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo…”

Constantino Cavafis

José Rafael Rivero

A Gualberto Ibarreto se le escucha antes de verlo. No por estridencia, sino por peso. Su voz —barítono con salitre— parece extraída de las entrañas de la tierra oriental, como si el propio Caribe hubiese aprendido a cantar y usara su garganta como médium. Cuando entona un galerón, no canta: suda memoria.

Nació en El Pilar, un caserío del estado Sucre que podría pasar desapercibido si no fuera porque allí la música no se aprende en conservatorios sino en patios de tierra, con abuelos que tallan instrumentos a mano y abuelas que arrancan melodías a las cuerdas como quien exprime un mango maduro. De allí salió Gualberto: con la madera en la sangre, la música en el aliento, y el hambre de cantar al país como se le canta al amor primero.

Antes de los escenarios, estuvo la calle. Antes del disco, la serenata. Aprendió con los ojos,con el oído, con el cuerpo. Fue alumno de los viejos —los de verdad, los que sabían sin haber leído—, y más tarde tomó clases con maestros de academia como Tobías Hernández y Raúl Benedetti. Pero nadie enseña a tener alma; eso vino de fábrica.

De joven, alternaba el canto con la protesta. En una mano la mandolina, en la otra las causas. Cantaba con los pulmones, pero también con las entrañas. Conocía a Atahualpa Yupanqui como se conoce a un hermano, y cuando entonaba una malagueña podía hacer llorar a una piedra.

En 1973, Caracas le abrió una puerta y él entró con la voz desnuda. Fue en la Universidad Central de Venezuela y después en el Festival Universitario de la Canción Venezolana, donde su interpretación de Cerecita, del maestro Luis Mariano Rivera, lo alzó por encima de la multitud. No ganó un premio: se ganó al país.

Luego vino la televisión, la radio, los discos. María Antonia, La Guácara, El Garrafón, Ni contigo ni sin ti. Venezuela entera tarareaba su repertorio sin saber que estaba aprendiendo geografía, historia y poesía con cada verso.

El cuatro es su fusil, la guitarra su mapa, la mandolina su nostalgia. Pero su voz es otra cosa: un relicario del alma nacional. Gualberto canta como si no existiera mañana, como si todo dependiera de ese último sostenido que se escapa como un suspiro que no quiere morir.

En 2012, junto al C4 Trío, renovó sus cantos de siempre como quien pule una joya antigua. Pero no necesitaba rejuvenecer: su voz no tiene edad. Es una constante, como el aroma del café en la madrugada o el rumor de las olas contra las rocas. Venezuela podría cambiar de nombre y Gualberto seguiría sonando igual. Más que un cantor, es un testigo. Un testigo con voz de pueblo, garganta de monte y espíritu de río. Un hombre que no ha dejado de cantar, porque sabe —como saben los sabios del oriente— que mientras alguien entone una malagueña, el país no se ha perdido del todo.

JRR: Gualberto, cuando usted canta una malagueña, pareciera que no sólo interpreta una canción sino que convoca a los ancestros. ¿Alguna vez ha sentido que su voz no le pertenece del todo, que es apenas el instrumento de algo más antiguo que usted mismo?

GI: Sí, porque cuando interpreto el folclore, me remonto a mi niñez, a esos años en la hacienda de café y cacao junto a mi padre y a mi abuelo. Para mí, cantar nuestra música es una forma de honrar el pasado. Siento que en mis genes habita esa esencia que me conecta con el alma del pueblo.

JRR: Usted nació entre luthiers y mandolinas, entre patios donde la música se criaba con el maíz. ¿Qué queda hoy de aquel niño del Pilar cuando se sube a un escenario, ya con la memoria cargada de tantos aplausos?

GI: Esa memoria se alimenta del aplauso del público. Es ese reconocimiento el que me confirma que lo estoy haciendo bien, que lo que siento al cantar también lo siente la gente.

JRR: En su andar por la canción popular, ha abrazado tanto el dolor como la fiesta, tanto la protesta como el bolero. ¿Qué es lo que más le ha dolido cantar y qué es lo que más le ha salvado al hacerlo?

GI: La música venezolana siempre ha sido una forma de protesta. Considero que aún no se le ha otorgado la importancia que realmente merece. Cuando canto, puedo sentir el dolor de una guácara al ser puesta en la candela para saciar el hambre del indio campesino. Canchunchú Florido es una de las canciones más significativas: expresa con fuerza el espíritu del campo venezolano, pero también es una denuncia, una protesta que Luis Mariano Rivera plasmó con admirable claridad. El pueblo venezolano tiene una picardía innata, pero también sabe protestar, sabe llorar, sabe celebrar. Por ello, esas facetas —la picardía, la protesta, el amor y la celebración— las he interpretado a lo largo de mi carrera.

JRR: Ha cantado a un país que a veces se rompe y a veces se reinventa. ¿Qué le responde a quienes dicen que el folklore es pasado, cuando usted lo ha usado como espejo del presente?

GI: ¡Es cierto! A veces se rompe y otras veces se fortalece, pero la identidad de un país no tiene tiempo. Esa manera tan nuestra de decir, de cantar, de nombrar las cosas, es el resultado de una amalgama de culturas que nos hace únicos en el mundo. No nos parecemos a nadie, pero al mismo tiempo, nos parecemos al mundo. Podemos estar cantando o bailando una malagueña sin siquiera darnos cuenta. Esa es la esencia del

venezolano: una mezcla viva, espontánea, irrepetible. Por eso digo que nos parecemos a muchos, pero somos distintos.

JRR: En tiempos donde la música suele volverse fugaz, casi desechable, ¿cómo ha logrado que su voz permanezca como una estampita en el corazón de varias generaciones?

GI: Ese logro no me pertenece a mí, le pertenece al pueblo de Venezuela. A esas personas que han escuchado la música que he hecho y la han hecho suya. Cantar, para mí, es un ritual: en el escenario habito la letra de un poeta, ese poema colectivo que refleja al pueblo, sus formas, sus costumbres. ¿La verdadera recompensa? El aplauso, el cariño, la admiración. Es el público quien te hace sentir querido, quien da sentido a lo que haces.

JRR: Usted ha convivido con la fama sin dejar que lo devore. ¿Qué precio ha tenido que pagar por ser un cantor del pueblo, y qué se ha prometido nunca dejar atrás?

GI: He convivido con la fama porque he sabido valorar que Dios me dio un don. Y creo que la mejor manera de agradecerle es compartirlo con la gente. Ese talento no me hace más que mis hermanos, sólo me hace diferente. Siempre he tratado de estar cercano a la gente. Tuve que dejar el alcohol, el cigarrillo... porque me hacían daño. Y me di cuenta de que la gente tenía razón cuando me regañaba: ‘¡Cuida tu voz, Gualberto, que no es sólo tuya, es de Venezuela!’, me decían.

Gracias al apoyo del pueblo, de Alcohólicos Anónimos y, sobre todo, a la voluntad de Dios, logré vencer una de las batallas más duras. Hoy tengo 34 años sin probar una gota de alcohol. Si no lo hubiera dejado, no estaría aquí. Estaría en otro plano. Estuve a punto de morir en tres oportunidades. Estoy muy agradecido con Dios y con el pueblo de Venezuela. Ese cariño es lo único que me voy a llevar. Todo lo demás se queda aquí, para que me

recuerden.

JRR: Cuando calla, ¿qué le canta el silencio? ¿A qué suenan sus días cuando no hay público ni micrófonos, cuando la música cede espacio a la soledad o a la contemplación?

GI: Yo consulto el silencio muchas veces, y él me responde que valió la pena dedicarme a la música y a mi país. La soledad es necesaria. Uno la necesita para hacer balance: de lo bueno y lo malo, de los aciertos y los errores, de los éxitos y los fracasos. Caer y levantarme a tiempo ha sido mi manera de seguir al lado de mi pueblo.

JRR: Si su voz fuese el testamento sonoro de un país, ¿qué canción suya dejaría como legado y qué verso grabaría en piedra para quienes aún no han nacido?

GI: Dejaría canciones como: Canchunchú florido, Presagio, Ladrón de tu amor, La guacara, Oro negro, María Antonia, A cuerpo cobarde, Anhelante y Rios de la vida. Gualberto mira su propio eco en el caudal de su país. Él no vende su voz; la presta al viento porque sabe que, mientras alguien en algún patio oscurecido entone una de sus canciones, Venezuela respira. Su figura, recortada contra la bruma marina, se yergue

igual que un viejo faro: no guía barcos, sino corazones. Y así, con la garganta empapada de memoria y el aliento perfumado de ausencias y promesas, Gualberto Ibarreto permanece en el umbral de la eternidad musical: inamovible, irrepetible, esencial.

Frases lapidarias de GUALBERTO IBARRETO:

“He convivido con la fama porque he sabido valorar que Dios me dio un don…”

“La identidad de un país no tiene tiempo…”

“El pueblo venezolano tiene una picardía innata, pero también sabe protestar, sabe llorar, sabe celebrar…”

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo

El Pepazo