Por Víctor Hugo Mónaco

IG: @elplacerderazonar

X: @vhmonaco

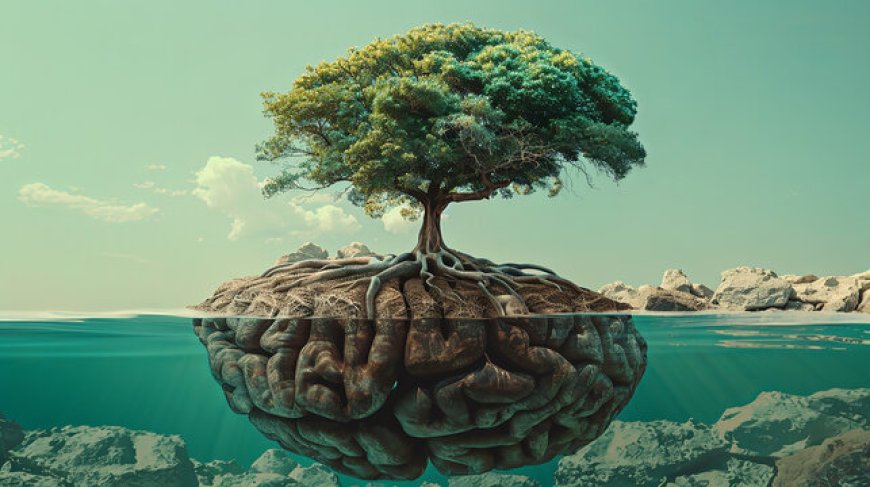

En algún momento de las dos últimas décadas, la humanidad delegó su capacidad de pensar. Lo hizo sin darse cuenta. Entre notificaciones, likes, filtros de belleza y una sobredosis de información irrelevante, el pensamiento crítico —esa facultad humana que definió civilizaciones enteras— comenzó a diluirse en un océano de estímulos digitales.

Hoy, sin embargo, estamos presenciando un fenómeno inesperado: el pensamiento crítico está renaciendo.

Y lo hace precisamente porque los algoritmos han demostrado ser incapaces de darle sentido a la existencia humana.

La primera paradoja del siglo XXI

Nunca habíamos tenido tanta información disponible. Y, sin embargo, nunca habíamos pensado tan poco.

Los algoritmos nos entregan lo que queremos ver, no lo que necesitamos comprender. Nos alimentan con certeza instantánea, mientras la realidad requiere dudas, preguntas y reflexión profunda. La ceguera digital ya no es falta de información, sino exceso de estímulos.

La segunda paradoja: libertad que encadena

Las redes sociales prometieron libertad, expresión e intercambio de ideas. Pero terminaron construyendo burbujas donde cada quien ve su propio reflejo interminable. Un espejo infinito que distorsiona, confirma prejuicios y nos impide ver al otro. La opinión pública ya no se construye: se programa. Y lo grave es que la mayoría ni siquiera lo percibe.

La tercera paradoja: la comodidad que adormece

El pensamiento crítico exige esfuerzo. Exige silencio, duda, confrontación interna. La sociedad actual, en cambio, exige inmediatez: “Dame algo rápido, simple, viral, que no me haga pensar demasiado”. La comodidad digital ha convertido al ciudadano en consumidor, y al consumidor en dependiente.

Pero aquí está lo fascinante…

El renacer.

En medio de esta crisis silenciosa, está emergiendo algo nuevo. Hay una generación —joven y no tan joven— que empieza a mirar el mundo con sospecha. Que se pregunta:

“¿Por qué pienso lo que pienso?”

“¿Quién decidió qué información me llega?”

“¿Cuánto de mi identidad es mía y cuánto es una construcción algorítmica?”

La saturación está despertando conciencia.

Lo que parecía el triunfo definitivo de la distracción se está convirtiendo en el caldo de cultivo para un despertar intelectual.

El nuevo filósofo

En este contexto, la figura del filósofo ya no es un académico aislado en una torre de libros. Es el comunicador que interpreta, el líder que piensa antes de reaccionar; el periodista que no se deja seducir por titulares fáciles, el ciudadano que se atreve a dudar.

Hoy, ser filósofo no es un título: es una responsabilidad.

Porque pensar es, otra vez, un acto subversivo.

Hacia dónde vamos

Si algo está claro, es esto:

Los algoritmos no desaparecerán.

La inteligencia artificial se hará más presente.

El ruido aumentará.

Pero también aumentará la necesidad del pensamiento crítico, como una brújula indispensable en medio del caos informativo.

La humanidad no será destruida por la tecnología, sino por la falta de criterio ante ella.

Y es allí donde se abre una oportunidad histórica:

Recuperar la soberanía mental.

No para rechazar la tecnología,

sino para utilizarla sin que nos utilice.

No para apagar los algoritmos, sino para recordar que somos más que ellos.

No para luchar contra la era digital, sino para trascenderla... como todo lo genuinamente humano, que no morirá jamás.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo

El Pepazo